世界初の「リアル実験データ共用サービス」が始動

実験室のデータが、ついに”みんな”のものに

2025年9月末、文部科学省と日本全国の大学・研究機関が連携して進めてきた「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)」プロジェクトが、世界でも類を見ない大規模な「リアル実験データ共用サービス」を開始した。

これまで、材料や半導体といった最先端分野の「生きた実験データ」は、研究者が個別に抱え込んできた。特に失敗した実験データは表に出ることも少なく、貴重な資源として眠り続けていた。

今回のサービスでは、装置や顕微鏡から自動収集した”実際の計測データ”が11万件以上公開される。しかも、今後も毎年数十万件ペースで拡充予定だ。

現場での”成功データ”も”失敗データ”も、AIが読めるよう共通フォーマット化されており、世界中の研究者や技術者が材料開発などに活用できる。

なぜ「リアルデータの共用」が重要なのか

ものづくりや技術開発の現場では、教科書的な正解よりも、現場でしかわからない「失敗」「微妙な成功」にこそ価値がある。これまで各人の暗黙知だったこうした”現場のリアルデータ”を共有できれば、技術革新のスピードは格段に上がる。

昨今話題のAIも”生データ”を大量に学習してこそ本領を発揮する。今回のサービスでは、測定条件や試料情報など研究の裏側までメタデータ化されているため、より高度なAI解析や新材料発見への応用が期待できる。

また、学生が机上の空論でなく”本物の実験データ”で学べる環境が整い、研究教育の質も向上する。

「失敗」も「価値」となる新常識

これまで、成功した実験は論文として広く共有されてきたが、失敗例や途中経過はなかなか世に出なかった。しかし、「失敗データ」にも大きなヒントが潜んでいる。AIの実力も、より多彩なデータがあってこそ発揮される。

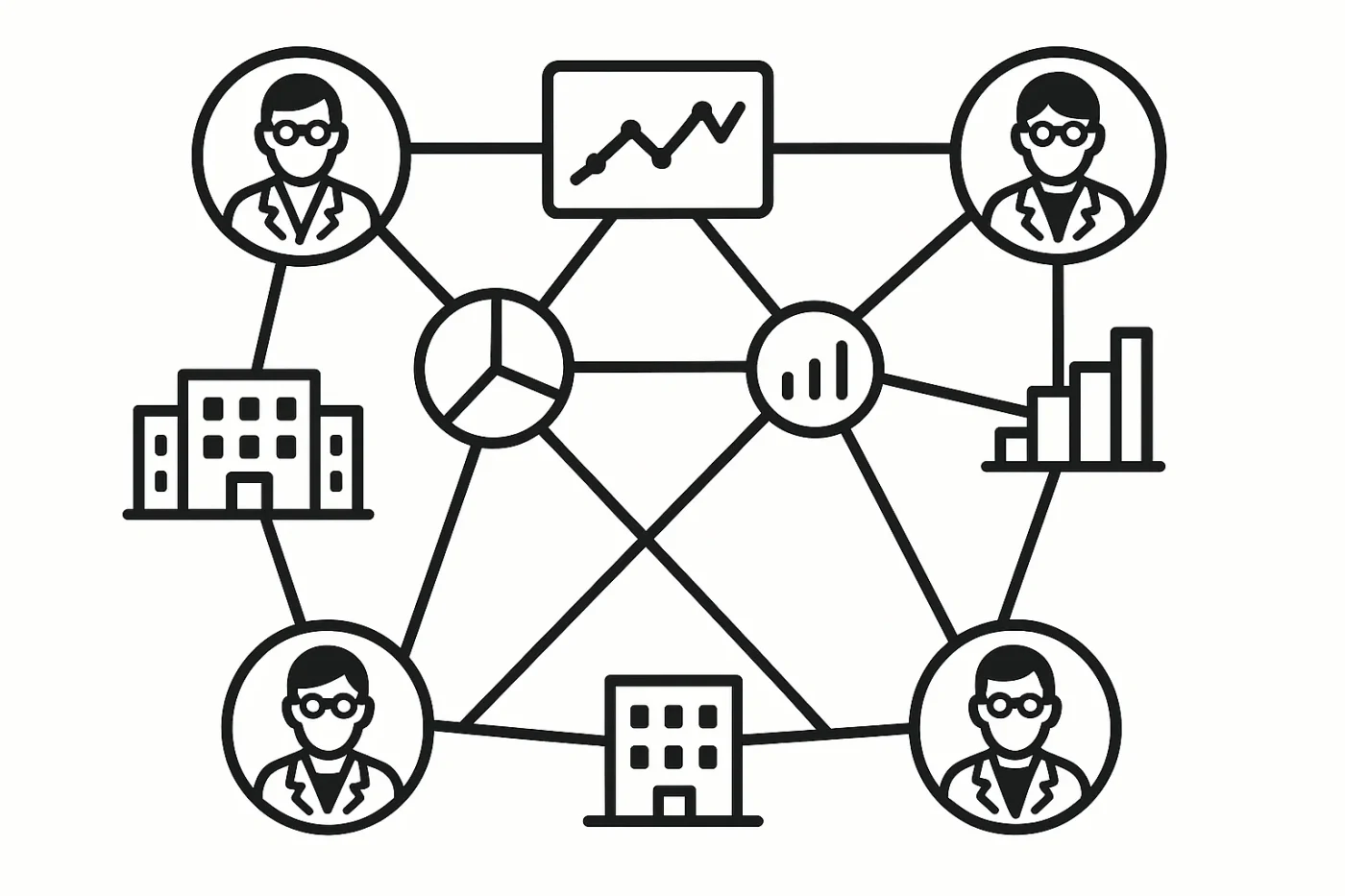

このサービスは、研究・開発の民主化――誰もが先人の”現場知”を土台にできる社会――への第一歩だ。現場と技術、そして未来の社会をつなぐ「架け橋」として、大きな可能性を秘めている。]

基本情報表

| サービス名 | マテリアル実験データ共用サービス |

|---|---|

| 開始時期 | 2025年9月30日 |

| 提供主体 | 文部科学省・ARIM |

| 公開データ規模 | 2025年9月末時点で11万件(今後も年間数十万件追加予定) |

| 主な特徴 | 実験で得た多様なリアルデータを共通化、AI解析に最適化 |

| 利用対象 | 世界中の研究者、技術者、学生、一般 |

| メリット | 研究効率化、AI材料研究促進、教育活用、失敗知の共有など |