目次

第2回:回生ブレーキ技術編 – 運転士の技と先端技術の完全融合

回生ブレーキとは何か

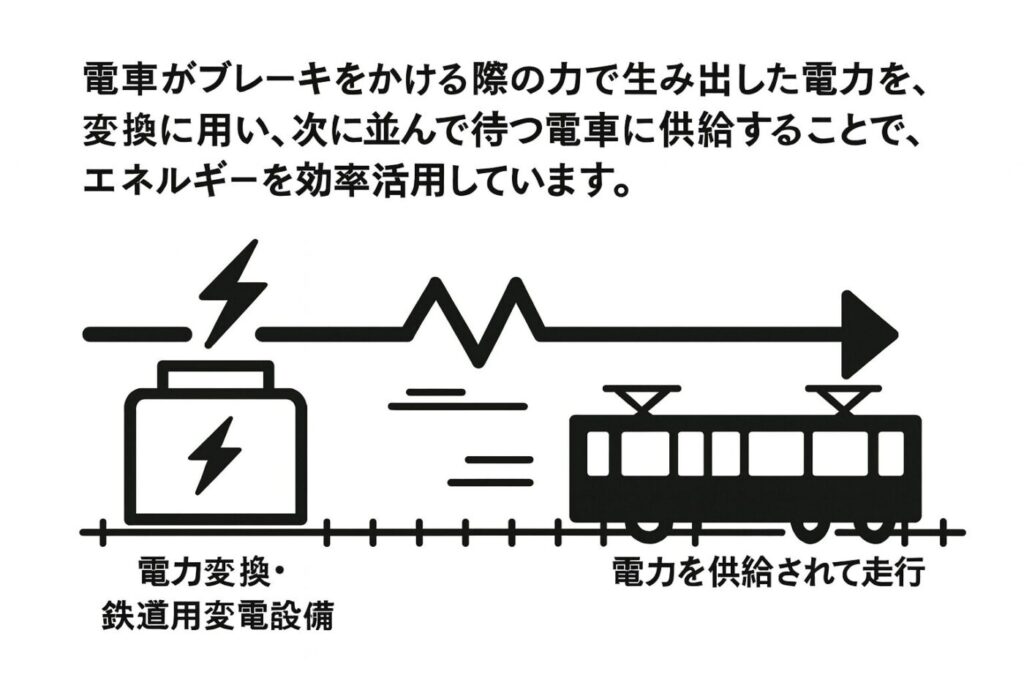

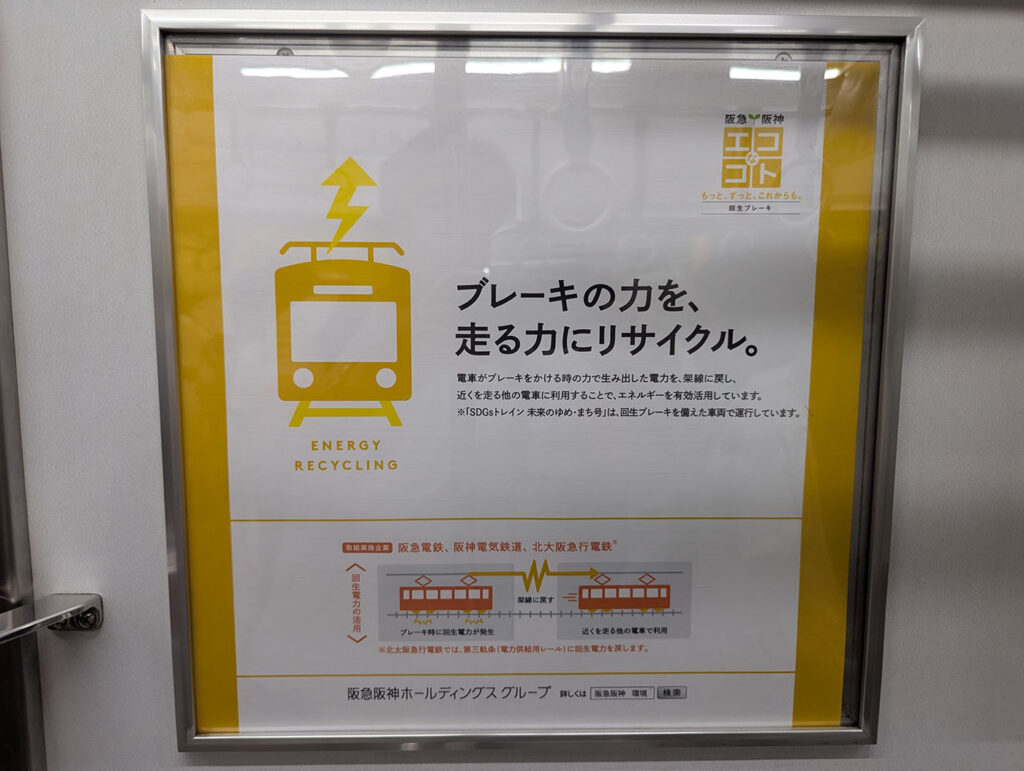

電車がブレーキをかけたとき、モーターを発電機として作用させ、発生した電力を電車線に戻し、ほかの電車が使えるようにする電気式ブレーキが回生ブレーキだ。この技術は、現場の運転技術と最新の電気制御技術が見事に融合した環境技術の象徴といえる。

技術的仕組みと現場での実践

電気的メカニズム ブレーキ時にモーターの回転力を活かし、発電機として使用することで30%~50%の電力を架線に返し、他の加速中の列車の動力として使用する。この過程で重要なのは、発電した電気を消費するための「負荷」が必要で、近くの電車が「負荷」となることで文字どおり電力を回生し、再利用するブレーキシステムである点だ。

現場での運用技術 運転士は以下の技術を習得している:

- 最適なブレーキタイミングの判断

- 回生効率を最大化する速度制御

- 他列車との協調を考慮した運転操作

- 回生失効時の適切な対応

神戸三宮駅での革新的活用 神戸三宮駅では、回生電力を駅舎の動力設備(昇降機、空調等)で使用できるようにする駅舎補助電源装置を設置し、年間140,000kWhの回生電力を有効活用している。これは現場の発想と技術革新が生んだ画期的な取り組みだ。

回生失効への対策

回生ブレーキは、車両から送り返される側の電圧が架線側より高くなければ充分な電力回生を行うことができず、ブレーキ性能が低下する現象(回生失効)が発生する。阪急阪神では以下の対策を講じている:

- 技術的対策:抵抗器装備による発電ブレーキとの併用

- 現場対応:運転士による回生開放スイッチの適切な操作

- システム統合:空気ブレーキとの電空協調制御

環境効果と現場での実感

回生ブレーキの導入により、以下の効果を実現:

- 電力削減:力行電力の40~50%を回収・再利用

- 熱削減:地下トンネル内の温度上昇抑制

- メンテナンス軽減:制輪子(ブレーキパッド)の摩耗削減

次回予告

第3回では、日本初の「カーボン・ニュートラル・ステーション」摂津市駅を取り上げる。太陽光発電、雨水利用、LED照明など複数の環境技術を統合し、現場運用でCO2排出量実質ゼロを実現した革新的な駅舎の全貌を詳しく解説する。

第3回はこちら▼

あわせて読みたい

阪急阪神ホールディングス エコなコト③ 摂津市駅編

第3回:摂津市駅編 - 日本初カーボン・ニュートラル・ステーションの全貌 日本初の環境配慮型駅舎 2010年3月14日に開業した摂津市駅は、太陽光発電、LED照明、雨水利用...

前回の第1回はこちら▼

あわせて読みたい

阪急阪神ホールディングス エコなコト① 概要編

第1回:概要編 - 現場と技術が紡ぐ環境イノベーション はじめに 関西を代表する総合生活産業グループ・阪急阪神ホールディングスが推進する環境保全活動(エコなコト)...